2021.03.01

第27回/東日本大震災から10年目の今、「共生」について思う

2011年3月11日の東日本大震災から10年が経つ。そして、今、昨年からの新型コロナ禍で、いまだ収束が見えない中、皆それぞれが、手探りで必死に生き抜くことを模索している。昨今の状況は、産業革命以降、科学技術発達による便益を追い求めてきたあまり、自然の摂理を無視した人間社会の在り方への自然からの警告と受け止めるべきだろう。

一方、東日本大震災では、多くの人たちが已むに已まれぬ思いで、あるいは恩返しをしたくて、応援に駆けつけたり、多額の寄付を行なった。そして、コロナ禍の今、医療従事者はじめエッセンシャルワーカーの人への感謝、より困窮している人たちへの共感で、多くの寄付や応援物資が届けられている。私たちは、未曽有の被害の中で、この地球上で共に生きているのだということを改めて実感している。これは、支援する人、される人という固定的な関係ではなく、まさに共に痛みや苦しみを共有し、喜びを分かち合いたいという「共生の思い」なのだと思う。

東日本大震災発災後、福島県郡山市の避難所になっていたビッグパレットには大勢の被災した人たちが避難してきていた。当協会の理事の村木厚子さん(元厚生労働事務次官・当時内閣府政策統括官)は大臣とともに慰問に行っていた。冤罪で逮捕され、その後無罪が確定して仕事に復帰していた。避難していた人たちが、村木さんを見つけるや、「村木さん、がんばってください」と声をかけてくれたそうだ。自分は被災者の皆さんを励ましに行ったはずが、反対に慰められて、恥ずかしかったと、話してくれた。でも、むしろ村木さんを励ますことで、被災者の人たち自身が自らを奮い立たせることになるのですねとも話し合ったことを思い出す(※下記注釈)。

大阪に Homedoor というホームレスの自立支援をしているNPOがある。ホームレスのおっちゃんにレンタル自転車の仕事をしてもらい、就労支援や住宅を提供して、自立に向けた応援をしている。先日、当協会のセミナーで、その動画を見せてもらう機会があった。最後に、おっちゃんが、「皆さん、Homedoorを応援してください」と言っていた。支援されるおっちゃんが、支援してくれている団体に応援メッセージを寄せている。支援する人、される人の関係は固定していない。その時々で、信頼をベースに支え合い助け合っていくこと、そのことを自覚できることが元気の源泉のように思う。痛みや苦しみ、そして喜びを共有する「共生の心」こそ、フィランソロピーの原点である。

前回のブログ でご紹介した久里浜少年院の話もそうだと思う。圧倒的に彼らは、いま、困難だらけの状況ではあるが、他を思う心がある。それを表出し、行動に移すことで、自分自身の生きる力になると信じたい。

当協会も、来年度は、企業やNPOをつなぎながら、そこで働く人たちと共に、心豊かな地域づくりのために、きめ細かい網の目のネットワークづくりに尽力したいと思っている。

当協会も、来年度は、企業やNPOをつなぎながら、そこで働く人たちと共に、心豊かな地域づくりのために、きめ細かい網の目のネットワークづくりに尽力したいと思っている。

※このエピソードは、機関誌『フィランソロピー』2018年6月号の 巻頭インタビュー に掲載しています。(全文をご覧いただけます。)

2021.02.01

第26回/久里浜少年院のボランティアを実現させた仲間たち

この件は、第14回のブログ でもご紹介したが、2年目にして、初めてミニ胡蝶蘭の贈呈式が実現した。久里浜少年院は、犯罪を繰り返し、かなり精神的にも追い込まれた少年たちのための施設なので、一人で実施するボランティアという条件だった。椎名洋ラン園 さんに協力いただいて、彼らに、ミニ胡蝶蘭を育てて花を咲かせ、高齢者施設などに寄贈してもらうボランティアを考えた。ことしは、開始が遅れ、育成が冬にかかってしまい開花も遅れた。椎名さんが訪問して確認し、やはり、暖房のある所に移動させなければということで、花の引っ越しをした。冷暖房のない独房にいる少年たちは、「僕たちも連れて行ってー」と冗談を言っていたらしい。

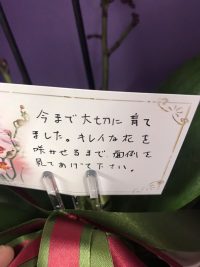

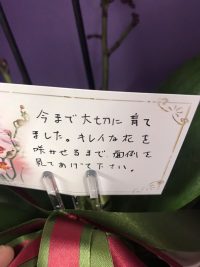

そして贈呈式当日。開花した鉢は少なかったが、つぼみはしっかりついていた。当日は、私たちも手伝って、プレゼント用の箱を組み立てたり、リボンをつけたり、そして、メッセージを書いてもらった。ざわざわした中で、何を書くのかなーと、少々心配したが、「気を付けてね。毎週水を飲んでください。空を見てください。幸せに育ってください」「ほっとかないで」「コロナが大変かもしれないけれど、毎日花のように笑顔を持って頑張って生活してください」「かまってあげてください」。何だか、自分の気持ちを言っているようでもあり、切なさも感じるが、花を育てたことで、こんな気持ちを表現してくれるのだと胸が熱くなる。椎名さんの愛と熱意あるサポートが子どもたちに伝わっていた。在院生代表のメッセージの要旨をご紹介したい。

「最初、蘭の鉢を受け取ったとき、ちゃんと育てられるか不安でしたが、椎名さんから育て方を聞いて気が楽になりました。でも、最初は部屋(独房)に蘭の鉢があると、他人が同じ部屋にいるようで落ち着きませんでした。世話をしても様子が変わらない蘭に腹立たしさを感じることもありました。でも次第に気にかかるようになり、相棒のように感じました。僕たちが育てた蘭をぜひ大切にしてほしいです。そして多くの人の癒しになると嬉しいです。」彼らの心の蕾の奥には、こんな気持ちがぎっしり詰まっているに違いないことを確信した。

この取り組みが実現したのは、認定NPO法人育て上げネット の井村良英さんが久里浜少年院と当協会をつなげてくれたおかげだ。そして、椎名洋ラン園の、子どもたちが自分の大切な人にあげるために蘭の花を育てるという社会貢献活動「花育」を思い出し、椎名さんに相談しご快諾をいただいた。初年度は、職員の皆さんも自分でも育ててくれて、実現性を確認した。そして、願っていた贈呈式の実現となった。実は、椎名さんも少年たちと同じ寒い環境下で胡蝶蘭を育てていた。当日、持参してくれて、「みんなのほうが上手に育てたよ」と話していた。さんざん悪さをしてきた少年たちだが、安心を与えてくれる大人に囲まれているせいか、笑顔が可愛い。

この取り組みが実現したのは、認定NPO法人育て上げネット の井村良英さんが久里浜少年院と当協会をつなげてくれたおかげだ。そして、椎名洋ラン園の、子どもたちが自分の大切な人にあげるために蘭の花を育てるという社会貢献活動「花育」を思い出し、椎名さんに相談しご快諾をいただいた。初年度は、職員の皆さんも自分でも育ててくれて、実現性を確認した。そして、願っていた贈呈式の実現となった。実は、椎名さんも少年たちと同じ寒い環境下で胡蝶蘭を育てていた。当日、持参してくれて、「みんなのほうが上手に育てたよ」と話していた。さんざん悪さをしてきた少年たちだが、安心を与えてくれる大人に囲まれているせいか、笑顔が可愛い。

2021.1.28 久里浜少年院「蘭」贈呈式

今回の実現は、いい連携ができたことに要因があると思う。コーディネーションが大事とは言われ続けているが、なかなか難しいのも事実だ。今回は、小さい時から虐待を受け続けた少年たちに、「ありがとう」という言葉を受けてもらいたいと思った。役だつことが出来た!という自信もつけてほしかった。関わった全員が、その一点で共感し、そこに気持ちを集中させて実現した。少年たちの人生は、これからも苦労が多いと思う。帰る家もない、信頼できる大人も少ない、お金もない、そんな中での船出だ。椎名さんは、挨拶の中で、「みんなの花を見て癒される人が沢山います。これは、皆さんが誰かのために何かをしたということ。自信を持って、そして幸せになれる場所を探してほしい」と語りかけてくれた。自分のことを親身に考えてくれる大人がいることが伝わったかな。

私たち応援団は、彼らが、心のこもった新たな出会いにつながるために、知恵を絞り、共感を拡げるコーディネータとしての役割を、いい仲間とともに果たしていきたいと思う。

2021.1.28 久里浜少年院「蘭」贈呈式

今回の実現は、いい連携ができたことに要因があると思う。コーディネーションが大事とは言われ続けているが、なかなか難しいのも事実だ。今回は、小さい時から虐待を受け続けた少年たちに、「ありがとう」という言葉を受けてもらいたいと思った。役だつことが出来た!という自信もつけてほしかった。関わった全員が、その一点で共感し、そこに気持ちを集中させて実現した。少年たちの人生は、これからも苦労が多いと思う。帰る家もない、信頼できる大人も少ない、お金もない、そんな中での船出だ。椎名さんは、挨拶の中で、「みんなの花を見て癒される人が沢山います。これは、皆さんが誰かのために何かをしたということ。自信を持って、そして幸せになれる場所を探してほしい」と語りかけてくれた。自分のことを親身に考えてくれる大人がいることが伝わったかな。

私たち応援団は、彼らが、心のこもった新たな出会いにつながるために、知恵を絞り、共感を拡げるコーディネータとしての役割を、いい仲間とともに果たしていきたいと思う。

2021年1月28日(木)に行われた久里浜少年院での「蘭」贈呈式については、『フィランソロピー見聞録』で詳しくご紹介しています。

2020.12.01

第25回/子どもたちのボランティア活動が教えてくれたもの

コロナ禍の収束が見えない。第3波が来たようで、いのちと経済活動の両立を目指しながらではあるが、その両方ともに暗雲が立ち込めている。VUCA(注1)の時代の教科書のような時代が一気に来た感がある。これまでの制度・意識・行動で見直しが求められている。

一つ言えることは、間違いなく人間が自然の摂理を無視して、経済優先の価値観で突き進んできたことが大きな要因であることだ。最近、企業もいよいよ、地球の持続可能性のために真剣に動き出している。では、実際の日常生活では何が必要なのだろうか? 最近よく言われるネガティブ・ケイパビリティ(注2)を鍛えることが大事なように思う。すぐには答の出ない状態に耐える力とでもいうのか、ただ我慢するということではなく、わからないことを、まずは横に置いておき、その中で、できる努力をし続けるということだが、そこで重要な鍵は「共感する力」だと言われている。

先週の週末、紅葉が美しいであろうことを想像しつつ、「コロナ禍で、家にいるのが一番賢明」と自分に言い聞かせて仕事三昧。PGF生命が主宰する、ことしで24回目となる中高生のボランティア活動の顕彰事業「ボランティア・スピリット・アワード」の審査をするために、応募資料と格闘していた。その結果、休日に仕事をしていた御褒美なのか、子どもたちの素晴らしい活動に触れられて、心が高揚(紅葉ではなく)した。ウーン、と唸るほどなのだ。子どもたちの想像力・共感力はずば抜けていると思う。そして、何とかしたいという思いで活動を始めてみて、問題が起こると、さまざまな工夫をしたり、モノを作るための開発をしたり、周りに働きかけたり、企業に相談に行ったり、事業化まで考えている。しかも、全国から賞の候補としてあがってきた学校は、進学校とは限らない。いわゆる偏差値で言ったらさまざまだ。

教師など指導者の力も大きいと思うが、それは、教えると言うより、引き出すという事なのだと思う。利他心、共感力は、利己心と共に、本来人間に備わっている本性である。

そう考えると、従来の教育は、利己心を助長することは多かったが、机上の知育に偏りすぎて、利他心・共感力を引き出すことが欠けていたのかもしれない。利他心・共感力を発揮し、それを周囲に拡げ、けん引するリーダーシップ、それを私たちはソーシャルリーダーシップと呼んでいるが、子どもたちの中にそれを見た思いである。

中高生によるチャリティームービープロジェクト

今、当協会で進行中のプログラム「中高生によるチャリティームービープロジェクト」もその一つだ。コロナ禍で、何かできることはないか、とインターネットで探し当てて参加してくれている。動画づくりは初めての子どもたちが殆どだ。でも、彼らのチャレンジは意欲的で粘り強い。是非、子どもたちが作ったNPO支援のための動画をご覧いただいて、一票(寄付で!)を投じていただきたい。次世代を担う子どもたちは、頼もしい。彼らにバトンを渡す私たちが、しっかりせ・ね・ば。

中高生によるチャリティームービープロジェクト

今、当協会で進行中のプログラム「中高生によるチャリティームービープロジェクト」もその一つだ。コロナ禍で、何かできることはないか、とインターネットで探し当てて参加してくれている。動画づくりは初めての子どもたちが殆どだ。でも、彼らのチャレンジは意欲的で粘り強い。是非、子どもたちが作ったNPO支援のための動画をご覧いただいて、一票(寄付で!)を投じていただきたい。次世代を担う子どもたちは、頼もしい。彼らにバトンを渡す私たちが、しっかりせ・ね・ば。

そう考えると、従来の教育は、利己心を助長することは多かったが、机上の知育に偏りすぎて、利他心・共感力を引き出すことが欠けていたのかもしれない。利他心・共感力を発揮し、それを周囲に拡げ、けん引するリーダーシップ、それを私たちはソーシャルリーダーシップと呼んでいるが、子どもたちの中にそれを見た思いである。

(注1)VUCA:Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の4つの単語の頭文字をとった造語で、読み方はブーカ。取り巻く社会環境の複雑性が増し、次々と想定外の出来事が起こり、将来予測が困難な状況を意味する言葉。

(注2)ネガティブ・ケイパビリティ(Negative Capability)は、詩人ジョン・キーツが不確実なものや未解決のものを受容する能力を記述した言葉。日本語訳は定まっておらず、「消極的能力」「消極的受容力」「否定的能力」など数多くの訳語が存在する。『ネガティブ・ケイパビリティ 答えの出ない事態に耐える力』によると、悩める現代人に最も必要と考えるのは「共感する」ことであり、この共感が成熟する過程で伴走し、容易に答えの出ない事態に耐えうる能力がネガティブ・ケイパビリティとある。

2020.09.01

第24回/縁の下のフィランソロピスト

アンドリュー・カーネギーといえば、鉄鋼王であり、ニューヨークのカーネギーホールを作ったり、多くの図書館建設に寄付をしたことでも知られる有名なフィランソロピストである。

カーネギーは貧しいスコットランド移民の子どもとして米国で育った。幼少期から働きに出ていたカーネギーにとって忘れられない恩人がいる。アンダーソン大佐という人。アンダーソン大佐は、自分の書斎を開放し、400冊ばかりの蔵書を近所の子どもに貸し出していた。カーネギー少年は、そこで本を借りては読み耽ったそうだ。土曜日の午後はアンダーソン大佐はいつも家にいて、本の交換をしてくれたので、少年は土曜日が来るのを首を長くして待ち望んでいたという。そして、「若い頃苦労した人はね、将来必ず立派な人物になるんだよ」と言って、大佐はカーネギーを励ました。貧しい移民の子であり、十分な教育も受けていなかったカーネギーにとって、この時の読書が後の成功の糧となったことは言うまでもない。

もう一人、実業界から出雲市長・国会議員を歴任した岩國哲人さんにも恩人がいる。岩國さんは、小1で父親を亡くし、家計を助けるために牛乳配達・新聞配達をしていた。自分の家では新聞を購読する余裕などなかったから、朝配達した家へ、学校帰りに行って、縁側でおじいさんが読み終わった新聞を読ませてもらっていた。おじいさんが亡くなっても、その家への配達は続き、おばあさんがいつも優しくお茶まで出して、「てっちゃん、べんきょうして、えらい子になれよ」と、新聞を読ませてくれた。

そのおばあさんが、岩國さんが中3の時に亡くなり、葬儀に出た。隣の席のおじさんが、「てつんど、おまえは知っとったか?おばあさんは字が読めないのに、おまえのために新聞をとっておられたんだよ。」涙が止まらなかったと岩國さんは振り返る。そして後年、岩國さんは『おばあさんのしんぶん』という絵本を発行した。

このように、きっと、正史に登場する偉人たちの陰に、彼らを支え、応援した縁の下のフィランソロピストたちがたくさんいたのだと思う。そして、そんな稗史での「縁の下のフィランソロピストたち」が社会の底力であることを、改めて思う。

さて、人生100年時代と言われ、その中で生きる中高年の人たちは、まだまだ自己実現に燃えている人が多い。それはそれで大事だが、第1回の理事長ブログ「マズローの欲求理論」でも書いたが、自己実現より一段上の欲求は自己超越だ。人生下り坂になったら、自分の寿命を超えて、 クリックすると拡大します。“親心”を少し拡げて、次世代を支え、次世代につなぐ寄付や社会貢献に自分を生かすのも「かっこいい大人」の証かなと思っている。

先日、素敵な誕生日寄付をしてくださった方がある。ご自分のお子さんの誕生日に、そのお子さんの名前で寄付をしてくださった。その発想が嬉しい。右のポスターは、ちょうどいいタイミングで、2020年9月8日から走る東急電鉄のSDGsトレインの車内に貼っていただくことになったものだ。縁の下から応援するフィランソロピー文化、拡がってほしい。

クリックすると拡大します。“親心”を少し拡げて、次世代を支え、次世代につなぐ寄付や社会貢献に自分を生かすのも「かっこいい大人」の証かなと思っている。

先日、素敵な誕生日寄付をしてくださった方がある。ご自分のお子さんの誕生日に、そのお子さんの名前で寄付をしてくださった。その発想が嬉しい。右のポスターは、ちょうどいいタイミングで、2020年9月8日から走る東急電鉄のSDGsトレインの車内に貼っていただくことになったものだ。縁の下から応援するフィランソロピー文化、拡がってほしい。

カーネギーは貧しいスコットランド移民の子どもとして米国で育った。幼少期から働きに出ていたカーネギーにとって忘れられない恩人がいる。アンダーソン大佐という人。アンダーソン大佐は、自分の書斎を開放し、400冊ばかりの蔵書を近所の子どもに貸し出していた。カーネギー少年は、そこで本を借りては読み耽ったそうだ。土曜日の午後はアンダーソン大佐はいつも家にいて、本の交換をしてくれたので、少年は土曜日が来るのを首を長くして待ち望んでいたという。そして、「若い頃苦労した人はね、将来必ず立派な人物になるんだよ」と言って、大佐はカーネギーを励ました。貧しい移民の子であり、十分な教育も受けていなかったカーネギーにとって、この時の読書が後の成功の糧となったことは言うまでもない。

2020.08.26

第23回/コロナ禍の真夏のマスクが教えてくれたこと

今夏の猛暑は、短かったが強烈だった。やっと秋の気配を感じるようになり、多少ほっとしている。それにしても、真夏のマスクはなかなかきつい。熱中症対策も同時にしなければならない。アクセルとブレーキを同時に踏むような毎日だが、これは、感染拡大防止と経済回復も同じで、物事一筋縄ではいかない、一人ひとりの日常のあり方そのものが試されているのかもしれない。

マスクを手作りして、それを山梨県庁に寄贈した少女の記事を新聞で目にしたのは3月だった。しかも布地は、自分が貯めたお年玉で買ったという。どんな少女なのだろうか、どんなドラマが起こったのかと気になって、甲府まで会いに行った。新聞の写真よりも幼い感じの、中2の滝本妃(たきもと ひめ)さん。2月に、薬局で、マスクを買えなくて困っている高齢の女性を見たのがきっかけとか。以前から、人に喜んでもらうことをするのが大好きという妃さんは、何とか自分でできることはないものかと考え、お母さんに相談して、自分でマスクを縫うことにした。どこに持っていっていいかわからず、県庁に届けることにした。そうしたら、県知事が受け取ってくれるという。その面会時間のギリギリまで縫っていたので、612枚という半端な数になったのだそうだ。報道でそれを知った人からの感謝状が届いたり、トロフィー制作会社の社長さんは、感謝の気持ちを伝えたくて、“勝手にトロフィー”を作って送ってきた。そのほか、「あなたに使ってほしくて」と寄付金を送ってきた人もあるという。

それに対し、妃さんは、「いただいた寄付金は、山梨県庁を通じて、児童福祉などに使ってもらう」というお礼状を一人ひとりに丁寧に書いて送っているそうだ。

マスクを手作りして、それを山梨県庁に寄贈した少女の記事を新聞で目にしたのは3月だった。しかも布地は、自分が貯めたお年玉で買ったという。どんな少女なのだろうか、どんなドラマが起こったのかと気になって、甲府まで会いに行った。新聞の写真よりも幼い感じの、中2の滝本妃(たきもと ひめ)さん。2月に、薬局で、マスクを買えなくて困っている高齢の女性を見たのがきっかけとか。以前から、人に喜んでもらうことをするのが大好きという妃さんは、何とか自分でできることはないものかと考え、お母さんに相談して、自分でマスクを縫うことにした。どこに持っていっていいかわからず、県庁に届けることにした。そうしたら、県知事が受け取ってくれるという。その面会時間のギリギリまで縫っていたので、612枚という半端な数になったのだそうだ。報道でそれを知った人からの感謝状が届いたり、トロフィー制作会社の社長さんは、感謝の気持ちを伝えたくて、“勝手にトロフィー”を作って送ってきた。そのほか、「あなたに使ってほしくて」と寄付金を送ってきた人もあるという。

それに対し、妃さんは、「いただいた寄付金は、山梨県庁を通じて、児童福祉などに使ってもらう」というお礼状を一人ひとりに丁寧に書いて送っているそうだ。

滝本 妃さん

一方では、ありがちな話だが、身近な人からや、SNSなどでの中傷もあり、落ち込んだこともある。でも、家族に支えられて、また、立ち上がって頑張っているから大したものだ。子どもたちの純粋な思いからの行動は力強い。傷つくことも含め、一つひとつ栄養にしている。もちろん、彼女を支え応援する家族の存在も大きい。こういう子どもたちの活動が、特別な子どもの美談として終わらせるのではなく、それを伝播したり、共感の輪を拡げることができればと思う。

マスク嫌いな私も、さすがに常に着けている。私たちの共通の思いは、自分がうつるのも困るが、うつすことも避けたい。日本人の場合、人の目を気にするという面も確かにあるが、日本人のまじめさと優しさの表れでもあるように思う。そして、何より、何事も習慣化されることが肝なのだ。マスクから、寄付の普及に苦労している自分の仕事を振り返っている。

滝本妃さんの記事は、機関誌『フィランソロピー』10月号に掲載予定なので、是非ご覧いただきたいが、外科医になりたいという妃さん。きっといいお医者さんになるだろう。こんな子どもたちの思いをまっすぐに受け止め、応援することが大人の役割だな、と思いつつ、若いエネルギーとの出会いに幸せを感じて帰路に就いた。

滝本 妃さん

一方では、ありがちな話だが、身近な人からや、SNSなどでの中傷もあり、落ち込んだこともある。でも、家族に支えられて、また、立ち上がって頑張っているから大したものだ。子どもたちの純粋な思いからの行動は力強い。傷つくことも含め、一つひとつ栄養にしている。もちろん、彼女を支え応援する家族の存在も大きい。こういう子どもたちの活動が、特別な子どもの美談として終わらせるのではなく、それを伝播したり、共感の輪を拡げることができればと思う。

マスク嫌いな私も、さすがに常に着けている。私たちの共通の思いは、自分がうつるのも困るが、うつすことも避けたい。日本人の場合、人の目を気にするという面も確かにあるが、日本人のまじめさと優しさの表れでもあるように思う。そして、何より、何事も習慣化されることが肝なのだ。マスクから、寄付の普及に苦労している自分の仕事を振り返っている。

滝本妃さんの記事は、機関誌『フィランソロピー』10月号に掲載予定なので、是非ご覧いただきたいが、外科医になりたいという妃さん。きっといいお医者さんになるだろう。こんな子どもたちの思いをまっすぐに受け止め、応援することが大人の役割だな、と思いつつ、若いエネルギーとの出会いに幸せを感じて帰路に就いた。

滝本妃さんへの 巻頭インタビュー全文 をご覧いただけます。

2020.05.10

第22回/母の日の白いカーネーションに思う

道すがら、花屋の前を通ると、カーネーションがいっぱいだ。きょうは母の日だ。ことしは、気のせいか、赤いカーネーションがひときわ華やかに感じられる。そして、ふっと、昔あった白いカーネーションを思い出した。母の日には、小学校で、お母さんが亡くなった子は、赤ではなく白いカーネーションを配られていた。それは、小さな子には可哀想だということで、廃止され、赤に統一されたという。

With corona、After corona は、よく言われてきた共生社会の実現以外に、進むべき道はないように思う。母の日という誰にでも関係のある日に、白いカーネーションをもらった子どもの気持ちを、想像する力を持ちたいものだ。コロナ問題も同じだ。皆、コロナと向き合っている。でも、困難は一律ではない。より困難な状況と向き合わなければならない人たちのことを想像し、共に生きるために・・・。

Dare

自分も我慢が必要、困難もある。でも、敢えて、他者の事に心を馳せてみる。

Care

そして、自分が役に立つこと、できることを真剣に考えてみる。

Share

そして、共に支え合い、分かち合う。

コロナ禍のピンチを契機に、Dare Care Shareで、世代を超えて、立場を超えて、それぞれが幸せを感じる共生社会創りの礎を創りたいと願う。

2020.05.01

第21回/コロナ禍での企業フィランソロピー大賞受賞企業2社の「経世済民」

2003年より、自社の資源を生かして社会貢献をする企業を顕彰する「企業フィランソロピー大賞」を主宰している。この賞の特徴は、経営者の関与、社会貢献活動と経営のベクトルが合っていることが大事な評価基準となっている。これまで、受賞いただいた企業は、いずれも卓越した事業を行い、それをけん引する経営者の皆さんの経済活動の原点は「経世済民」だったことが、主宰者として大きな誇りである。

最新の 第17回大賞受賞企業 は、どうにも甲乙つけがたく、初めて2社受賞となった。第一勧業信用組合(東京都新宿区)と北良(ほくりょう)株式会社(岩手県北上市)だ。

経営者のお二人とも、人への愛を感じる、まさにフィランソロピストそのもの。人類のためにという総論的にではなく、目の前の人のいのちを守ろうという愛と信念に裏打ちされている。そのうえで、創意工夫の人で、イノベーティブな商品やサービスをどんどん打ち出している。このたびのコロナ禍での2社の対応も、素晴らしいので、ここでご紹介したい。

前列中央が新田信行氏、その右側が笠井健氏

北良株式会社の笠井健社長は、東日本大震災後、助けられなかったいのちがあることが心に刺さり、いのちを助けることに奔走しておられるが、コロナ禍でも、早々に肺疾患などの患者が自宅で使う酸素ボンベや人工呼吸器を配送する際にマスクを配布。また、グループ会社岩手電力は、ホームページで日常的に医療行為が必要な「医療的ケア児」や、難病患者のいる世帯向けに提供した。ホームページを見ると、かわいいキャラクターの横に、「待っててね 必ず助けに行くよ」というメッセージが書かれている。熱い思いが伝わってくる。そして、今度は、北良・いわて電力×南部美人(岩手の酒造メーカー)のコラボで消毒用アルコールの地産地消を実現した。手に入らないのなら、地元で作ってしまおう!という精神だ。

新型コロナで不足する消毒用アルコールを南部美人が製造し、地域の医療従事者と在宅患者に届けるプロジェクトを開始。厚生労働省より高アルコール酒の消毒用への転用を認める緩和措置を受けて、笠井社長が、南部美人の久慈浩介社長にメッセンジャーで相談を持ち掛け、2週間で製造、出荷まで漕ぎつけた。今回の配布対象は高い感染リスクに晒される医療機関や訪問看護ステーション。走り回っている姿が目に浮かぶ。

もう一人、走り回っている人がいる。

第一勧業信用組合の新田信行理事長である。今、ほとんど本部にいない。取引先の企業を回っているそうだ。1,000万円以上を融資している約2,500社の4割から資金繰りの相談が来ている。「コロナの影響がなければ倒産しない取引先は1社たりとも潰さないという方針でやっている。コロナ特別枠を作って自前の低利融資も始めた」(日本経済新聞4月22日朝刊)。そして、各社で、「資金繰りは任せろ。仕事のことに集中しろ」と言って回っているのだ。熱く語っている新田理事長の顔が思い浮かぶ。「人を大切にする金融機関」を地で行く取り組みに、頼もしさとともに、感動すら覚える。

現在、当協会でも、各社のコロナ感染拡大防止、それに付随する支援のニーズやシーズの情報を集めている。先週は、会員企業のCSR担当の皆さんとの初めてのオンライン・ミーティングを開催した。活発な情報交換があり、ニーズをしっかり見据えて、何が出来るかを、真剣に考えておられる。議論していて、嬉しくもあり、ご期待に応えなければと身が引きしまる。

そして、今年度も、第18回企業フィランソロピー大賞 の募集を始める準備に取りかかった。各地の大小さまざまな「経世済民」を実現している企業の応募を楽しみにしている。

最新の 第17回大賞受賞企業 は、どうにも甲乙つけがたく、初めて2社受賞となった。第一勧業信用組合(東京都新宿区)と北良(ほくりょう)株式会社(岩手県北上市)だ。

経営者のお二人とも、人への愛を感じる、まさにフィランソロピストそのもの。人類のためにという総論的にではなく、目の前の人のいのちを守ろうという愛と信念に裏打ちされている。そのうえで、創意工夫の人で、イノベーティブな商品やサービスをどんどん打ち出している。このたびのコロナ禍での2社の対応も、素晴らしいので、ここでご紹介したい。

前列中央が新田信行氏、その右側が笠井健氏

第一勧業信用組合の新田信行理事長である。今、ほとんど本部にいない。取引先の企業を回っているそうだ。1,000万円以上を融資している約2,500社の4割から資金繰りの相談が来ている。「コロナの影響がなければ倒産しない取引先は1社たりとも潰さないという方針でやっている。コロナ特別枠を作って自前の低利融資も始めた」(日本経済新聞4月22日朝刊)。そして、各社で、「資金繰りは任せろ。仕事のことに集中しろ」と言って回っているのだ。熱く語っている新田理事長の顔が思い浮かぶ。「人を大切にする金融機関」を地で行く取り組みに、頼もしさとともに、感動すら覚える。

2020.04.20

第20回/これからの B.C. は Before Covid-19 か?

新型コロナ感染拡大が収まらず、当協会でも、原則在宅勤務が続いている。

しかし、慶応大・東大の共同アンケート調査結果によると、新型コロナ対策で、在宅勤務を経験した人は、正規社員の23%、非正規社員では、15.2%にとどまっている。現実には、医療関係者はじめ、交通機関、金融機関、スーパーや食料品はじめ日用雑貨店、配送業者の方々・・・など、仕事の性質上、休めない人は多い。選択肢のある状況を与えられていることに、感謝しかない。

地震や台風などの天災は、地域限定であり、支援を求めている人、支援する側は比較的分かれていた。今回の場合、全員が被害者および潜在被害者ともいえる。人の事どころではないと言う人もいるだろう。そして、罹患者や医療関係者への差別やいじめ、人にうつすことへの無配慮も見られる。不安は、苛立ちを生み、差別につながり、そして、更なる被害を生むという負の連鎖に陥りやすい。

しかし、一方、山梨県の中2の少女が自分のお年玉で材料を購入し、手作りしたマスクを600枚、県に寄付し、次には、山梨大学医学部に250枚を届けたという。新聞報道がきっかけで、非難もされたようだが(善行に対する非難はいつもあるのだが)、受け取った人たちからのお礼の手紙で、気を取り直して、また、作り続けたという。日経ビジネスの有訓無訓(2020年3月16日号)で、私を取り上げていただいたのだが、その中で、アダム・スミスの言った「公平な観察者」に触れ、意外と、子どもたちは、公平な観察者なのではないかと書いた。子どもの言動を見ると、いつもその思いを強くする。

環日本海・東アジア諸国図

環日本海・東アジア諸国図

(富山県が作成した地図を転載)

クリックすると拡大します。

前回のコラムで書いた中村桂子先生の研究室で出会った、富山県が作った地図を思い出した。日本が日本海の上に蓋のように横たわっている。私たちの見慣れた地図を90度ずらしていて、何だか景色が違い戸惑うが、自分発を少し横に置いてみると、違う現実が見えてくるという訓練になる。発想を少し変えて見ることで、新たな視界が拓けるということかもしれない。これからの B.C.はキリスト生誕以前ではなく、Before Covid-19 すなわちコロナ以前と言われるという人がいる。発想の転換、行動変容を余儀なくされ、混乱の渦の中にいる私たちだが、この時期が、時代の変節点となるのは間違いないようである。

そして、B.C.からA.D.(ラテン語 Anno Domini/「紀元後」の意)へ。今後の世界を幸せな未来へと導くための「公平な観察者」に近づきたいものだ。

(富山県が作成した地図を転載)

クリックすると拡大します。

2020.04.01

第19回/新型コロナウイルス禍に思う

新型コロナウイルス感染が世界中を覆っている。グローバル化がこんな形で私たちに迫ってくるとは。また、よく、「社会問題を自分事化する」などと言っていたが、うつす、うつる、暮らしや仕事に影響を受けるということを考えると、コロナに無縁の人は誰もいない、期せずして、誰にとっても自分事になってしまったと、改めて気づかされる。

ピューリッツァー賞作家ジャレド・ダイアモンドは『銃・病原菌・鉄』の中で、ウイルスは、一万年以上前に、ヒトが獣を家畜にして共生しはじめた頃から人間にも宿るようになったと書いている。今後、新型コロナを退治したとしても、また、新たなウイルスに悩まされることがないとも言えない。生態系を、我が物顔でこれだけ破壊してきた人間が、今こそ、今、起こっている数々の問題を、自分事として謙虚に今回のウイルスに教わり、真剣にこれまでの常識や価値観を疑い、見直して、行動を変えることが求められている。その警告のように思えてならない。

先日、生命誌研究者で、2020年3月末でJT生命誌研究館館長(大阪府高槻市)を退任された中村桂子先生を訪問した。先生のメッセージはシンプル。「人間は生きものであるということを忘れてはいけない」。生きものの3つの特徴は、

1.「予見不可能性」生きものは本質的に不確実で予測不能だと。

先日、生命誌研究者で、2020年3月末でJT生命誌研究館館長(大阪府高槻市)を退任された中村桂子先生を訪問した。先生のメッセージはシンプル。「人間は生きものであるということを忘れてはいけない」。生きものの3つの特徴は、

1.「予見不可能性」生きものは本質的に不確実で予測不能だと。

2.「ブリコラージュ」これは、あり合わせのもので鍋を修繕すること。最適ではないかもしれないけれど、まあまあ合っているというようなものだそうだ。

3.「偶有性」生きものは、環境でたまたまそうなったという性質がたくさんあり、それによって優劣をつけたり差別するのは妥当でないということ。

従って、論理と確率と統計ですべてを分析・評価する社会は、生きものとしての人間には、そもそも生きにくいということだと教えていただいた。

子ども食堂を営んでいる方に、企業のCSR担当の方と一緒にお話を伺った時のこと。食材を用意しても誰も来ない日もある。それをどうするのか、成果が出ない、費用対効果がないのでは?というような質問を企業人がした。その方の答えは「来るかもしれないし、来ないかもしれない。でも来た時に、いつも迎えられるようにしてあげたい。来ないときは、冷凍にしたり、私たちがいただいたり・・・」。それを聞いた企業人は、口をあんぐりして「それでは会社では通用しないですよ。」 産業革命以降の科学技術による進歩・発展の転換期だ。生きものとしての人間を再確認する作業が必要になった。従来の「強いと弱い」「速いと遅い」の優劣の価値観も考え直すということだろう。それが多様性の本質。

「若いと老い」についても、人生100年時代のあり方は、変わってきた。中村先生は、御年84歳の年女。これまで、27年間(ということは、57歳から!)、大阪府高槻市の研究館に勤務し、週末に東京の自宅に帰る生活をこなしてこられた。そして、これからはゆっくり老後を?などという事は全くなく、語るは、未来の事、次世代のこと。これからは専門分野に捉われず、もう少し自由に、広い視点で、今後の人間や社会の在り方について発信してくださるそうだ。

今回のコロナ禍に学ぶことは多い。固定観念や既成概念、自分の価値観をちょっと横に置いて、発想の転換をすることで、ピンチをチャンスに変える好機にできるかもしれない。その前に、まずは、このピンチを乗り切ろう。

2.「ブリコラージュ」これは、あり合わせのもので鍋を修繕すること。最適ではないかもしれないけれど、まあまあ合っているというようなものだそうだ。

3.「偶有性」生きものは、環境でたまたまそうなったという性質がたくさんあり、それによって優劣をつけたり差別するのは妥当でないということ。

「理事長・髙橋陽子のブログ/2020年度」おわり