2023年度

Latest Update:2024.4.3

主催:アステラス製薬株式会社

企画:公益社団法人日本フィランソロピー協会

企画:公益社団法人日本フィランソロピー協会

アステラス製薬株式会社は、社会貢献活動の一環として、難病患者会の組織基盤整備を目的に、次世代のリーダーシップ研修会を開催しています。

研修会の企画立案および運営にあたっては、公益社団法人日本フィランソロピー協会が協力しています。

研修会の企画立案および運営にあたっては、公益社団法人日本フィランソロピー協会が協力しています。

■ プログラム概要 ■

名称:

アステラス・スターライトパートナー 患者会次世代リーダーのためのリーダーシップ・トレーニング・プログラム2023

主催:

アステラス製薬株式会社

スターライトパートナー(患者会支援)活動

スターライトパートナー(患者会支援)活動

企画:

公益社団法人日本フィランソロピー協会(JPA)

目的:

・会員間の良好なコミュニケーションの促進

・患者会を率いるリーダーシップ獲得

・患者のQOLを上げるための考え方やスキルの習得

・患者会の会員が積極的に参加する組織にするために必要なコミュニケーションスキルや組織運営・基盤整備のノウハウ習得

日程と会場:

参加者はすでに募集済みで決定しています。

■ 開催報告 ■

【第1回】

日時:

2023年6月24日(土)10:00~16:00

形式:

オンライン

参加:

18団体・24名

内容:

1. 講演/患者会・患者活動の意義を考える~希少疾患の患者・大学研究者の視点から~

山本ベバリーさん

大阪大学理事・副学長・同大学院人間科学研究科教授、患者会HAEJ理事長

山本ベバリーさん

大阪大学理事・副学長・同大学院人間科学研究科教授、患者会HAEJ理事長

山本ベバリーさんは、(1)希少疾患患者の視点、(2)患者会代表の視点、(3)社会学の研究者の視点―の内容で講演。自らが希少疾患(遺伝性血管性浮腫)の患者であることや、長期にわたって正しい診断とそれに基づく治療を受けられなかった経験、患者会を立ち上げた経緯と海外の患者会の交流から分かったこと、日本の患者会へのメッセージなどを語りました。

ご自身の経験と活動を踏まえて、山本さんは「患者会は社会的資源として非常に価値が高い組織である」「よりよい将来を実現する可能性がある患者会が自立し、社会を変化させていけるようになることが大事だ」と強調しました。

「患者の意見を研究者や政策決定者が尊重。意見を取り入れるプロセスが英国では導入されている」「患者から製薬会社にコンタクトし、意見を伝えることは重要」などと説明。疾患の当事者としての面と研究者としての面の両方が語られたことで、聴く側への共感と気づきは非常に新鮮でリアリティのあるものだったようです。

2. ワークショップ

宮地勘司さん

教育と探求社 代表取締役社長

宮地勘司さん

教育と探求社 代表取締役社長

宮地さんは「対話を通じて自己と未来を探究する」ことから話し始めました。「大事なのはリラックスして起きていることを受け止め、互いに尊重すること」とのアドバイスを受け、ワークショップへ。

ディベート・ダイアログなどを体験したのち、参加者同士がペアになって、30分ずつ交互にインタビュー。その際の心構えとして「思ったことを自由に。しかし話したくないことを話さなくてよい」旨を教えていただきました。各ペアでは困難を乗り越えた経験や、そのときに自分を衝き動かしたものは何だったか、などを語り合いました。

さらに「時計を早送りできるとして、最期に何を見たいか。何を残したいか。感じてほしいか」とのテーマへ。「ほっとする言葉を不安な方へかけたい。その一部(ほっとする部分)に自分がなれたら良い」などの思いが聞かれました。

締めくくりに「もっとも理想的な自分の未来」をクレヨンで描き、参加者で共有。人やつながりを描いた作品、山や太陽・虹などを描いた絵など、文字通り「多彩な」作品を披露。「優しさのある社会になってほしい」といった感想を述べていました。

ディベート・ダイアログなどを体験したのち、参加者同士がペアになって、30分ずつ交互にインタビュー。その際の心構えとして「思ったことを自由に。しかし話したくないことを話さなくてよい」旨を教えていただきました。各ペアでは困難を乗り越えた経験や、そのときに自分を衝き動かしたものは何だったか、などを語り合いました。

3. 研修へのご意見

休憩時間を挟んで6時間半の長丁場。開始前には「長いな」と心配される方も。しかし、体験してみると「あっという間だった」と感じた方が多かったようでした。

★参加者の声(アンケートから)

・インタビューは相手に問いかけるが、常に自分の答えを考えていることに驚きました。これは自分と相手の違いを知ることで、自分に対しての理解を深めるのではないかと感じました。

・インタビューをした人が同じような環境を経験してきた人だったので、愚痴や将来の希望まで本音を出し合うことができました。入会者より脱会者が多い患者会の存続に、何をしたらいかヒントを与えてくれたような気がしました。

・みんな「ひとりではない、と思いたいのか」と思っていましたが、中には人とのコミュニケーションを求めてなかったり、苦手な方もいたりするということを知りました。相手の考えを尊重することが患者会として一番大事なことだと思います。

・このような研修の機会をいただきありがとうございます。やはり人との対話や意見を聞くことは非常に刺激になりますし、日頃の眠った脳が活性化します。新たな気付きもありました。次回も楽しみにしています。

・患者会ができることの大いなるヒントがたくさん詰まっていました。

・「若い人から高齢者まで」「女性と男性」と患者会は、いろいろな人がいます。それをまとめるには、どうしたらよいか、次回の研修を期待しています。

■ 開催報告 ■

【第2回】

日時:

2023年7月12日(水)18:30~21:35

形式:

オンライン

テーマ:

多様なメンバーをまとめるコミュニケーションスキル・ファシリテーターの役割

伝え方のペアワーク

伝え方のペアワーク

患者会はいろいろな年代さまざまな価値観を持った人たちの集まりです。円滑な運営のためには、多様性の中でも発揮できるコミュニケーションスキルが求められます。昨年度に続いて講師を田中康之氏にお願いし、スキルを磨くための講義を受け、ワークショップを開きました。

田中 康之 さん

株式会社BRICOLEUR(ブリコルール)パートナー

株式会社BRICOLEUR(ブリコルール)パートナー

<プロフィール>

慶應義塾大学卒業後、野村證券を経て、2001年リンクアンドモチベーション入社。モチベーション研究所所長、株式会社リンクグローバルソリューション代表取締役社長を務めた後、現職。多くの企業の人材開発・組織開発をコンサルタント・研修講師として支援するとともに、NPOの次世代リーダー育成なども手掛けている。

慶應義塾大学卒業後、野村證券を経て、2001年リンクアンドモチベーション入社。モチベーション研究所所長、株式会社リンクグローバルソリューション代表取締役社長を務めた後、現職。多くの企業の人材開発・組織開発をコンサルタント・研修講師として支援するとともに、NPOの次世代リーダー育成なども手掛けている。

<多様なメンバーをまとめるコミュニケーションスキル>

今回の全体テーマは「多様なメンバーをまとめるコミュニケーションスキル」。共通目的と協働意欲がコミュニケーションによってつながることで組織は成立するとの指摘から講座がスタートしました。

患者会では「各々で当たり前が違う」メンバー間でのやり取りとなるため、いわば異文化コミュニケーションともいえます。そこで役に立つこととして「ファシリテーション」が果たす役割、ファシリテーター(※)の力である「仕込む力」「さばく力」、さらにさばく力を構成する「問う」「聴く」「観る」「書く」「開く」について学びました。

「開く」ではファシリテーターと参加者との1対1の繰り返しではなく「多対多」となるよう、参加者同士の議論を促進することの重要性について、説明を受けました。

※ ファシリテーター

中立的立場でプロセスを管理。チームワークを醸成しつつその成果を最大化するように促す役目を負う。

「開く」ではファシリテーターと参加者との1対1の繰り返しではなく「多対多」となるよう、参加者同士の議論を促進することの重要性について、説明を受けました。

中立的立場でプロセスを管理。チームワークを醸成しつつその成果を最大化するように促す役目を負う。

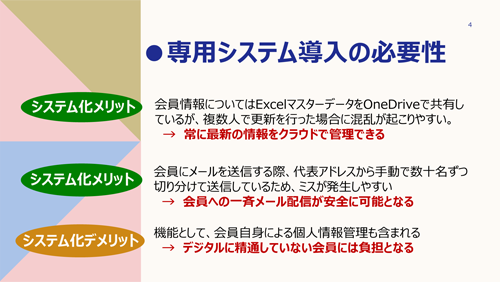

ワークショップ1:「グループの合意形成」

このワークショップでは「患者会のデジタル化を進めるべきか、否か」をテーマに「進めるべきだ」「進めるべきではない」との2つの立場から、3~4人ずつのグループに分かれて議論を進めました。

「元々のご意見をいったん忘れて、賛成・反対の2つの立場から行う」がポイント。小さな合意形成を積み重ねることを学びました。

「元々のご意見をいったん忘れて、賛成・反対の2つの立場から行う」がポイント。小さな合意形成を積み重ねることを学びました。

ワークショップ2:「伝え方のペアワーク」

PREP法やDESC法といった伝え方に関する技法や「対立があることを前提に、人と問題を分けて考えること」「お互いの利害を満足させる選択肢を生み出すこと」を学んだ後、ワークショップへ。同じ「患者会のデジタル化を推進するか、否か」をテーマに、2人1組のペアに分かれて伝え方を実践しました。「自分とは逆の意見を持つ人に、自分の意見を伝える」「いかに相手に納得してもらうかを考える」などが前提。

参加者からは、自団体が直面している問題として身を入れて取り組むことができたと好評を博し、「デジタル化などの課題に少しずつチャレンジしたいと思うようになった」などの手ごたえを得たようすでした。

さらには、運営内のコミュニケーションは、行動を伝えるのではなく、行動の目的を伝えることが大切だとわかったとの感想もあり身近なテーマに対しての有効な手法論の学びの機会となりました。

さらには、運営内のコミュニケーションは、行動を伝えるのではなく、行動の目的を伝えることが大切だとわかったとの感想もあり身近なテーマに対しての有効な手法論の学びの機会となりました。

<ワークショップを終えた直後の参加者の感想>

話がコロコロ変わってしまった。自分の意見を伝えることの難しさを認識した。相手の説得はうまく行ったようだ。

<講師からのアドバイス>

・情報をそろえて提示すると合意できる可能性が広がる。

・話しているうちに意見が変わることも大事。

・情報をそろえて提示すると合意できる可能性が広がる。

・話しているうちに意見が変わることも大事。

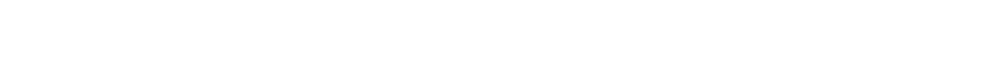

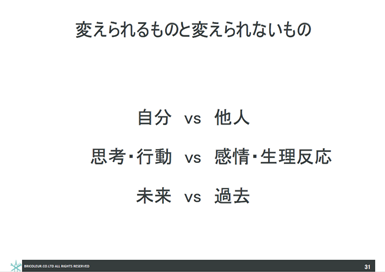

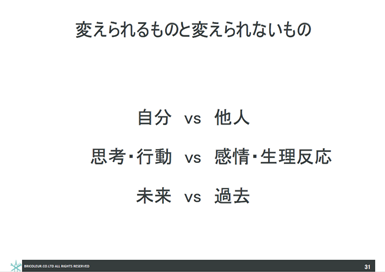

<変えられるものにエネルギーを>

「前向きにチャレンジするために」との主題から、講師は「変えられるもの」と「変えられるもの」を区別して、変えられるものにエネルギーを使いましょうと提言。猛暑の夜に開催した研修会を終了しました。

★参加者の声(アンケートから)

・この研修を受ける前はファシリテーションの言葉だけが先行しているところがあったので、改めてコミュニケーションとは何か、会議とは何か、ファシリテーションとはどのようなものかを知る機会となり大変有意義でした。ワークをする中で、ファシリテーションをする自分と、ファシリテーションをする相手を意識的に見られたのは良かったです。

・ファシリテーターの重要性と会議の進行におけるテクニックを学べたことは大変有意義でした。感情に流されず、自分と異なる意見を真っ向から否定するのではなく、なぜその言葉が発せられたのかの部分に触れることが多様な考えをまとめ、合意形成には欠かせないプロセスであることを学びました。自分の意見をいかに説得するかだけに集中していた考え方を今回の研修で改めることができそうです。

・モチベーションのコントロールは自他ともに難しいと思うが、変わらないものにエネルギーを使うよりは変えられるものに着眼してモチベーションの維持をすることができるかもしれないと感じました。

■ 開催報告 ■

【第3回】

日時:

2023年8月2日(水)18:30~21:30

形式:

オンライン

テーマ:

NPO組織論

患者会は法人格をとっていなくても NPO(Non-Profit-Organization)であり、非営利活動を行う組織として存在意義や提供価値が問われるものです。組織としてみた患者会の現状を客観的に把握し、運営を活性化させ、さらには資金調達を行うために必要なNPO組織マネジメントについて学ぶことを目的に、第3回と第4回の研修ではNPO組織基盤強化コンサルタントoffice musubime(オフィスムスビメ)の河合将生さんを講師にお迎えしました。

河合 将生 さん

NPO組織基盤強化コンサルタント office musubime(オフィスムスビメ)代表

NPO組織基盤強化コンサルタント office musubime(オフィスムスビメ)代表

<プロフィール>

1974年静岡県生まれ。2011年7月、office musubime(オフィスムスビメ)を設立。伴走支援を専門としながらNPOの基盤強化、組織診断、評価、ファンドレイジング支援、コンサルティング・ファシリテーション等に取り組む。コミュニティ財団や地域づくり、フリースクール、子ども・子育て支援、国際協力など、複数のNPOに役員やアドバイザーとして関わるほか、大学の非常勤講師や研修講師、チャリティや寄付に関する相談・助言等の活動も行っている。日本ファンドレイジング協会認定講師、日本評価学会認定「評価士」。

1974年静岡県生まれ。2011年7月、office musubime(オフィスムスビメ)を設立。伴走支援を専門としながらNPOの基盤強化、組織診断、評価、ファンドレイジング支援、コンサルティング・ファシリテーション等に取り組む。コミュニティ財団や地域づくり、フリースクール、子ども・子育て支援、国際協力など、複数のNPOに役員やアドバイザーとして関わるほか、大学の非常勤講師や研修講師、チャリティや寄付に関する相談・助言等の活動も行っている。日本ファンドレイジング協会認定講師、日本評価学会認定「評価士」。

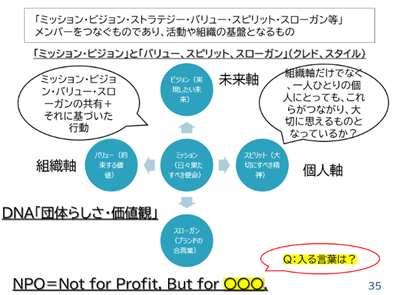

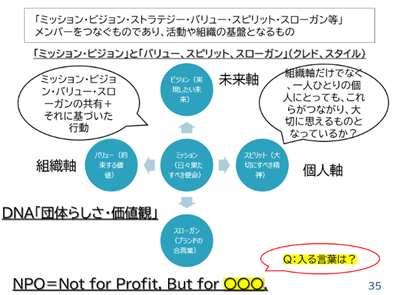

<NPOの存在意義と提供価値について>

NPOの活動とは、多くの人の共感と資源を集め、社会課題解決もしくは理念や使命の達成をめざしてミッション、ビジョン、バリュー、大切にしていることや強い想いのもと計画的に取り組む組織や活動であることを学びました。そして市民が行う自由な社会貢献活動ではあるものの、自由にともなって基盤を整えておくことが必要であり、運営組織、および事業活動の適切さが必要であるという大原則を学びました。

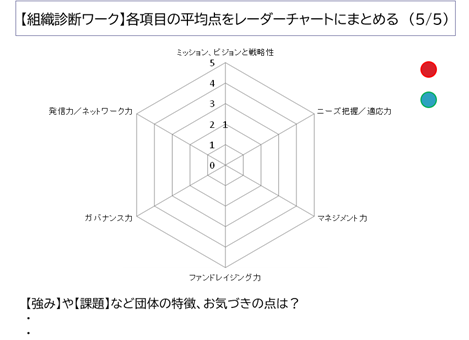

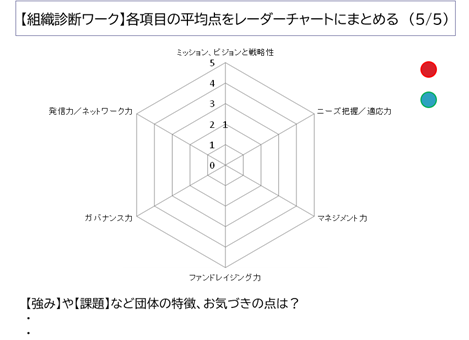

<自団体の自己診断と基盤強化>

さらには組織運営、組織基盤強化にむけて「組織、事業、財務」が三位一体となって成長することが求められます。自組織のどこに課題があり、なにを強化すべきか、もしくはどこに自組織の強みや魅力を見出し、アピールすべきかを検討するために、まずは個人個人で「組織診断ワーク」を行いその結果をレーダーチャートにまとめました。

その後、レーダーチャートから発見した自組織の課題や強みをグループに分かれて発表。質疑応答や感想を言い合い、学びや気づきを深めました。

その後、レーダーチャートから発見した自組織の課題や強みをグループに分かれて発表。質疑応答や感想を言い合い、学びや気づきを深めました。

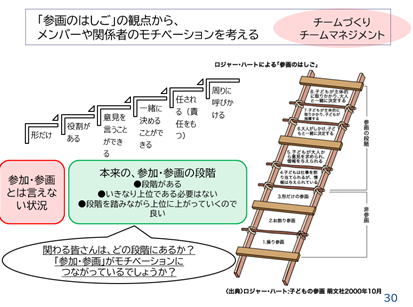

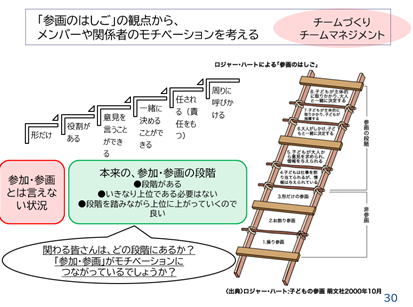

<組織基盤と組織文化>

NPOには適切な運営や事業遂行が求められると同時に良いチームであることが求められます。ミッション、ビジョン、バリューを掲げるだけではなく、その浸透がメンバーに合わせてできているか、メンバーの役割と出番をコーディネイトできているかが重要であり、それが組織文化、その団体らしさとして共有できていることも重要であることを学びました。事業と組織のバランスが大切であると理解したあと、グループに分かれて自団体の活動の強みと魅力、大切にしていること(文化)について共有しました。

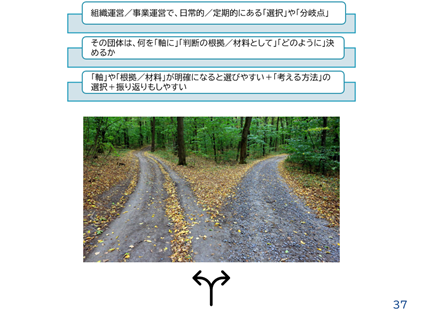

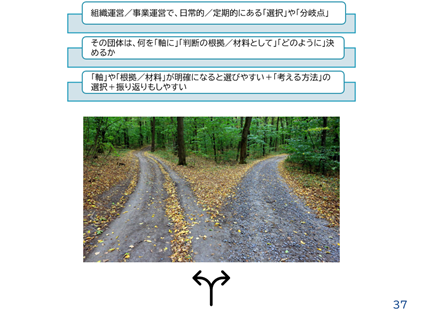

<組織と事業、事務局など組織の在り方と運営>

最後にNPOにおける人材構成や人材の権限と役割、また意思形成や決定のプロセスを、そしてNPOをとりまく関係者(ステークホルダー)について講義を受けました。そして、それらを総合的に俯瞰し、あらためて組織運営や事業運営で抱える課題が真の課題かどうか、その解決にむけて優先順位をつけることが必要であると学びました。

★参加者の声(アンケートから)

・そもそもNPO法人というものについての知識が浅かったので、NPOの意義や役割、そして運営する上で大切な定義など、勉強になりました。

・会の強み、弱みの分析。やはりガバナンス力が低いことがわかった。活動も同じことを繰り返すだけでなく、団体の価値観をメンバーで時々は改めて共有していくことも大切だと思った。

・NPO法人の法的定義である社会貢献や社会的課題の解決のために組織の拡大や事業の拡張をするために、精神的なまたは経済的な負債を負いすぎたことに気が付きました。そもそもの原点に立ち返って見直すことは必要だと感じます。

・特に事業や活動を行ってなくても居場所としての存在意義があることは、とても新鮮で基本的な考え方だと思いました。団体の評価は役員や会員によっても様々な意見があり、結果は異なるとのことでしたが、ミッションやビジョン、定款などしっかり言語化したものがあれば、ある程度の評価は担保されることがわかりました。団体はやはり人の集まりなので、人の話を聞き、人を大切にすることを忘れないようにしたいと思いました。

■ 開催報告 ■

【第4回】

日時:

2023年9月1日(金)18:30~21:30/オンライン

形式:

オンライン

テーマ:

NPO組織論

研修第4回目も、第3回に引き続き「NPO組織論」を、office musubime(オフィスムスビメ)代表の河合将生さんにご講義いただきました。この回は河合さんからのご講義と皆さんからの質疑応答により、疑問点の全体共有や河合さんからの回答により講義内容の一層の理解を進めました。

<前回の総括と振り返り、質疑応答>

患者会においては、活動や事業だけが提供価値ではなく、「患者団体が存在する」ということがすでに提供価値であるということを再度共有しました。そのうえで団体の持続可能性を高めるために、組織診断で自分たちの現状や現在地を知ることが大切ということを振りかえり、事前に参加者から回収していた「運営の工夫」の共有も行われました。その後の質疑応答では、法人格を取得することのメリットやデメリットについて、また、メンバーの自主性を高める方法論などについて活発に質問が飛び交いました。

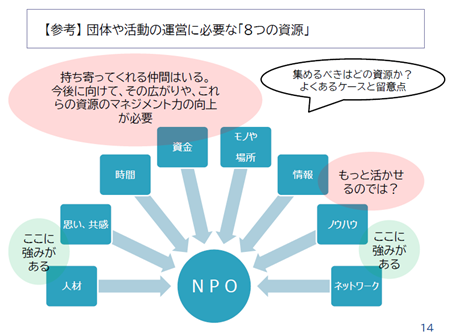

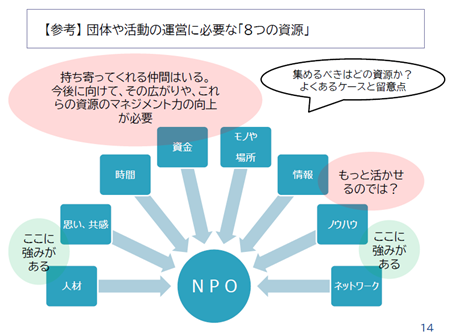

<患者団体の運営とファンドレイジング>

ファンドレイジングとは単なる資金集めのことではなく団体に必要な資源をいかに集めるかということです。必要な資源には、人材や情報、ネットワーク、場所、などが含まれていることを学び、団体の運営を俯瞰してみて「集めるべき資源」を考えることの重要性を学びました。同時に、寄付、助成金、クラウドファンディングなどの資金集めの方法論、ファンドレイジングを後押しするアクションなどの具体的方法論も提示されました。その後の質疑応答では、資金集めに対しての悩みが参加者から語られ、河合さんからは個別の事情に合わせた資金集めのためのヒントがもたらされました。

<2回のまとめ>

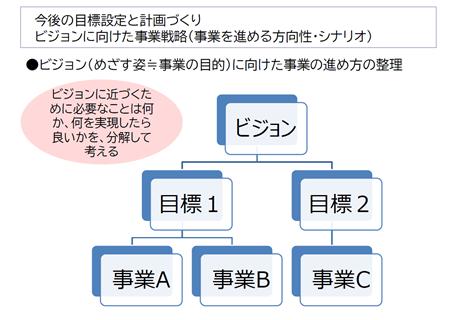

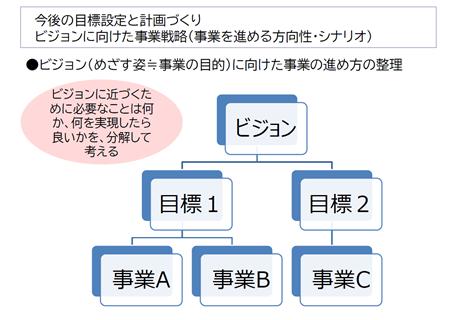

第5回に行われる成果報告会の目標設定と計画づくりに備えて、河合さんからはあらためて、組織運営、組織基盤強化にむけて「組織、事業、財務」の三位一体の成長が必要と繰り返されました。そのうえでビジョンに近づくための事業の整理、あらためて課題とは何か、課題の優先順位のつけ方、SWOT分析、課題改善案の評価軸の講義を受けて、第4回を終えました。

★参加者の声(アンケートから)

・NPO法人設立に限らず、法人化するメリットやその後の影響等を知ることができて良かった。法人である上の根本的な目的や本質を見失わないようにしたいと思った。

・ファンドレイジングが単に金策という意味合いだけでなくステークホルダーとの関係構築も兼ねているというお話は興味深かったです。特に継続的な支援という点では、むしろ関係構築のほうが先にあるべきだということを改めて認識しました。

・ファンドレイジングについて、お話を聞きする中で、何が目的でいくら必要なのか、具体的に決められておらず、まずは理事でそこから原点に返ってお話が必要だと、今すべきことを教えていただきました。ありがとうございました。

・ファンドレイジングを行うために、現在何らかの関係を持っている人や団体を通してネットワークを広げ、寄付をお願いする機会を作っていくこと、また、金銭だけでなく人的支援もファンドレイジングの一部であるという考え方は大変勉強になりました。

・難病の患者団体は、三無(さんない)状態[人材、資金、能力なし」状態がほとんどだと思います。特に疾患数が少ない患者会はなおさらです。別け隔てなく全ての患者会をサポートできる団体の設立が望まれます。

■ 開催報告 ■

【第5回】

日時:

2024年1月20日(土)10:00~17:00

会場:

アステラス製薬株式会社(東京・日本橋)&オンライン(ハイブリッド)

参加:

19名(会場17名、オンライン2名)

テーマ:

実践結果の報告会

内容:

15の患者会から、第4回で設定した目標・課題についての取り組みの成果報告

・報告(各団体5分)、質疑応答および講師の講評(各団体5分)

・講評:山本 ベバリー さん

大阪大学理事・副学長・同大学院人間科学研究科教授、患者会HAEJ理事長

宮地 勘司 さん

教育と探求社 代表取締役社長

田中 康之 さん

株式会社BRICOLEUR(ブリコルール)パートナー

河合 将生さん

NPO組織基盤強化コンサルタント office musubime(オフィスムスビメ)代表

・報告(各団体5分)、質疑応答および講師の講評(各団体5分)

・講評:山本 ベバリー さん

大阪大学理事・副学長・同大学院人間科学研究科教授、患者会HAEJ理事長

教育と探求社 代表取締役社長

株式会社BRICOLEUR(ブリコルール)パートナー

NPO組織基盤強化コンサルタント office musubime(オフィスムスビメ)代表

2023年6月から4回に渡って行われたトレーニング・プログラムの最終回は、15組の団体がそれぞれの課題解決に向けて行った活動の最終報告会です。3年目になる今回初めて4名の講師の先生方が全員アステラス本社の会議室に参加されての開催となりました。

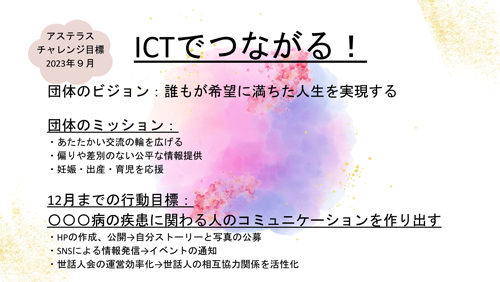

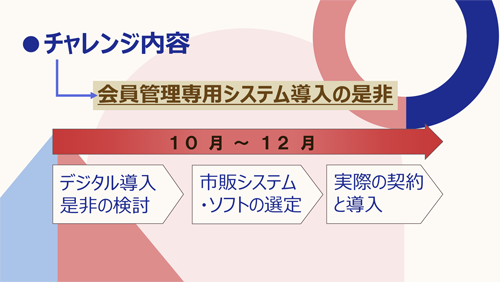

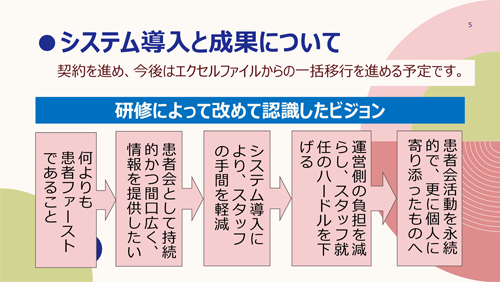

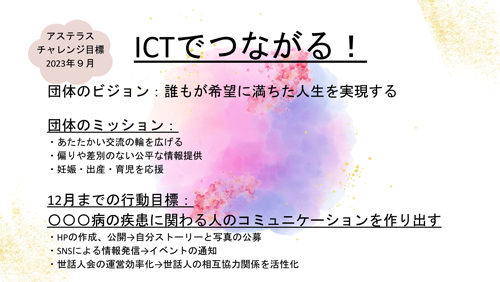

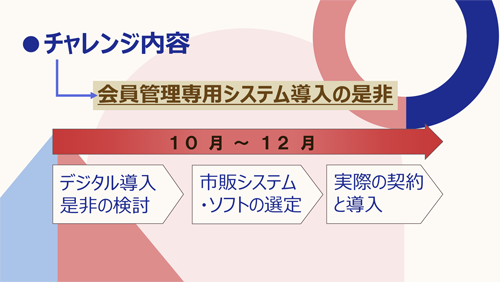

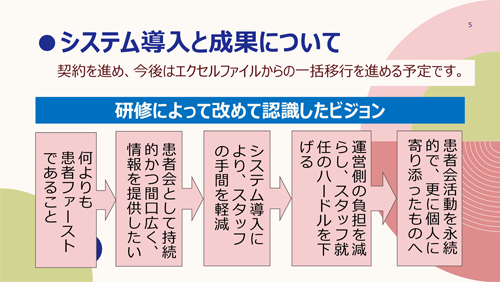

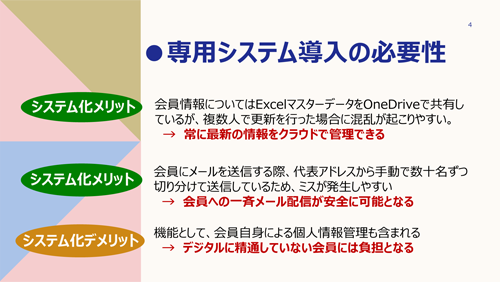

2組のオンライン参加を含む皆さんが、前回9月の研修会の後3か月にわたり取り組んだ「自団体の課題解決のためのチャレンジ」について、「団体のビジョン」「12月までの行動目標」「取り組みのプロセス」「得られた成果」と共に発表しました。

顕著な成果として、SNSを活用した広報やデジタルツール活用での運営の効率化へのチャレンジがあげられます。SNS広報により支援してくれるステークホルダーが見つかった、ツールを運用する会員のレベルアップに繋がり若い会員が活躍したことでリーダーの世代交代を促進する結果にもつながったという事例がありました。

また、ある団体では、第1回目の山本先生の基調講演から海外の患者団体との交流を学び、海外の患者団体に接触し、実施したアンケートについて発表しました。講演から国内の患者団体はどこも同じような悩みを抱えていると気づき、海外の情報に目を向けるきっかけとなったそうです。海外の団体も運営基盤の脆弱さに関する悩みもある一方で、日本では少ない個人寄付や、学会参加などの情報を得て、長期的な課題が見つかりました。

また、ファンドレイジングに挑戦した団体もありました。「期間中には結果が出なかったけれども、今後の活動に向けて意識が変わった、行動を起こすことで、団体として改めて今後の方向性を確認できた」と、研修会を通じて学んだことを活かしながら取り組まれた活動が共有されました。

開催3年目を迎える2023年度、多くの団体が今回の成果報告において、課題の明確化のために、会員アンケートで具体的なエビデンスを集めていました。その論理的なアプローチが、また、発表や資料の完成度といったプレゼンテーションスキルについても、先生方からの講評でも高く評価されました。

本研修に参加した団体は、疾患はもとより、団体の規模や歴史、構成者の年代も様々でしたが、内外への情報発信、会員や資金の拡大、若手のリーダーの育成、など共通する課題も多く見られます。自団体のチャレンジによる成果や他団体の発表からの学びのほかに、共通する悩みや課題を共有することで大きな共感に会場が包まれたことが、普段は知り合うことのない患者会が同じ場に集まる本研修の大きな成果でした。

また、ある団体では、第1回目の山本先生の基調講演から海外の患者団体との交流を学び、海外の患者団体に接触し、実施したアンケートについて発表しました。講演から国内の患者団体はどこも同じような悩みを抱えていると気づき、海外の情報に目を向けるきっかけとなったそうです。海外の団体も運営基盤の脆弱さに関する悩みもある一方で、日本では少ない個人寄付や、学会参加などの情報を得て、長期的な課題が見つかりました。

また、ファンドレイジングに挑戦した団体もありました。「期間中には結果が出なかったけれども、今後の活動に向けて意識が変わった、行動を起こすことで、団体として改めて今後の方向性を確認できた」と、研修会を通じて学んだことを活かしながら取り組まれた活動が共有されました。

<先生方の総評>

宮地勘司先生は「半歩でも歩いたら見えてくる景色が変わる。小さくても良いので、行動を続けて行ってください」とエールを贈りました。

田中康之先生は、患者と家族を孤立させないというのが患者会共通の目的であるのに、そのリーダーが孤立しがちという状況を指摘。誰かの犠牲のもとに成り立つ組織の永続は難しい。皆さんご自身を大切に、とねぎらいの言葉をいただきました。

山本ベバリー先生は、焦点が絞られた現実的な目標設定としっかりしたロードマップの重要性、それによって内外のコミュニケーションがスムーズになる点を強調。また海外のユース組織では、サマーキャンプで同年代の若者が楽しみながらアドボカシ―の方法などを学ぶ例を紹介くださいました。

河合将生先生は、「皆さんが寄付のチラシやパンフレットを作ったら送ってください、寄付で応援したい」と申し出られ、様々なステークホルダーとの出会いのなかから新たな支援者が現れる可能性を、自らを例に伝えました。

最後に、4つのテーブルに分かれ、先生方も含めた交流会を行いました。オンラインの2名も参加し、話題は遺伝の問題、ボランティアスタッフの交通費などの運営上の課題、団体を法人化する利点とマイナス点、助成金や寄付の最近の傾向など、多岐にわたりました。共感の場でもあり、全く違うやり方を学ぶ機会でもあり、話は尽きず、最後に記念撮影が行われた後も別のテーブルだった方との名刺交換や交流が続きました。

★参加者の声(アンケートから)

・資金調達や後継者問題など共通する課題とそれに対する講師からのアドバイスがとても参考になった。また自分自身の会について振り返るきっかけとなり今後に向けて魅力ある会作りをどのように行うか考えるきっかけとなった。

・いざチャレンジと考えると、理想的な偶像を思い浮かべたりしますが、身近な日常にチャレンジできることがあり、クリアするごとに組織の学びにつながるのだろうと感じます。

・立ち上げたばかりの小さな患者会が参加してもいいものか、最初は躊躇しましたが、新しい会で実績がないからこそ、先輩患者会のお話が大きな情報源となりました。

・それぞれの団体によって目的や取り組みが違ったので、一概に他団体のことは言えません。理解が難しい団体もあり、重症度が違う団体を理解するのは難しいとも感じました。

・発表時は特に差異なく、双方向のやり取りができたかと思いますが、交流会の時間はどうしてもオンライン参加の方が置いてけぼりになってしまったので、難しさを感じました。

・他の患者会の方と交流することがなかったので、どこもさまざまな問題を抱えながらも頑張っていることがわかり、私も力をもらえました。ありがとうございました。

「アステラス製薬/患者会次世代リーダーのためのリーダーシップ・トレーニング・プログラム2023」おわり

第1回開催報告:2023.07.12

第2回開催報告:2023.10.23

第3回開催報告:2023.10.23

第4回開催報告:2023.10.23

第5回開催報告:2024.04.02

最終更新:2024.04.03

第2回開催報告:2023.10.23

第3回開催報告:2023.10.23

第4回開催報告:2023.10.23

第5回開催報告:2024.04.02

最終更新:2024.04.03