機関誌「フィランソロピー」 2024年12月号

コミュニティ放送の現状と課題

JPA では、東日本大震災後にコミュニティ放送局(※1)や臨時災害放送局が加盟する復興FM ネットワークプロジェクトを支援し、地域メディアとしてコミュニティラジオの価値を全国に普及させるため、共に活動しました。

地域社会における日常のきめ細かなネットワークづくりと情報共有が、災害時に生きるといわれますが、地域に密着したコミュニティ放送局がそのハブとなり、市民をはじめ地域内のさまざまな組織がコミュニティ放送局を支えることで、民主主義のインフラとしてより強固なものになるのではないか。このような認識のもと、コミュニティ放送局の現状と地域に果たすべき役割について把握するべく、一般社団法人日本コミュニティ放送協会(JCBA)のご協力を得て、アンケート調査を実施しました。

※1 コミュニティ放送局は、超短波(FM)放送により地域の話題や行政、観光、交通等の地域に密着したきめ細かな情報等を提供し、地域の活性化に寄与することを目的とした地域密着メディアとして、1992年1月に制度化された。災害時には自治体が発表する停電・断水、救援活動等の情報をリアルタイムできめ細かく提供するとともに、臨時災害放送局にスムースに移行することが可能。

コミュニティ放送局を地域のハブに

一般社団法人日本コミュニティ放送協会(JCBA)代表理事/FM 小田原株式会社代表取締役

鈴木伸幸さん

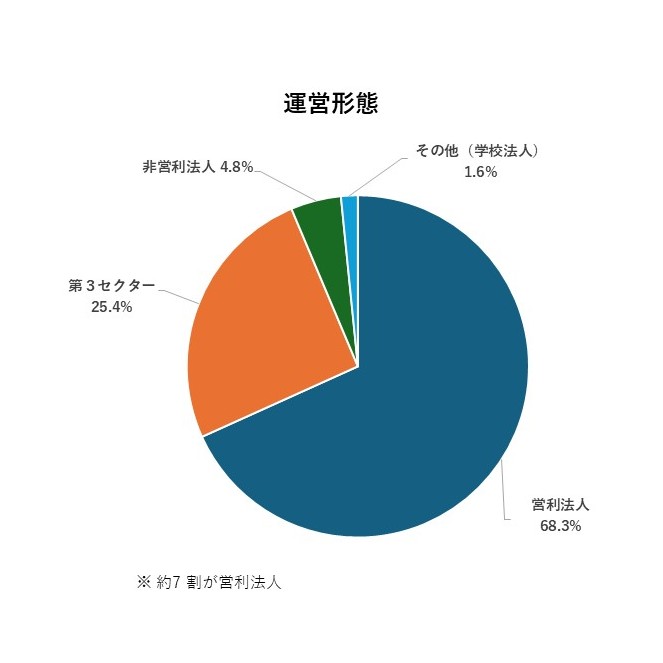

当協会は1994年に任意団体として設立、2009年に一般社団法人となりました。コミュニティ放送の運営社は全国で345社、うち当協会への加盟社は2024年9月末現在で249社となっています。

JCBAでは開局のアドバイスや、経営や運営にかかる相談も受けています。

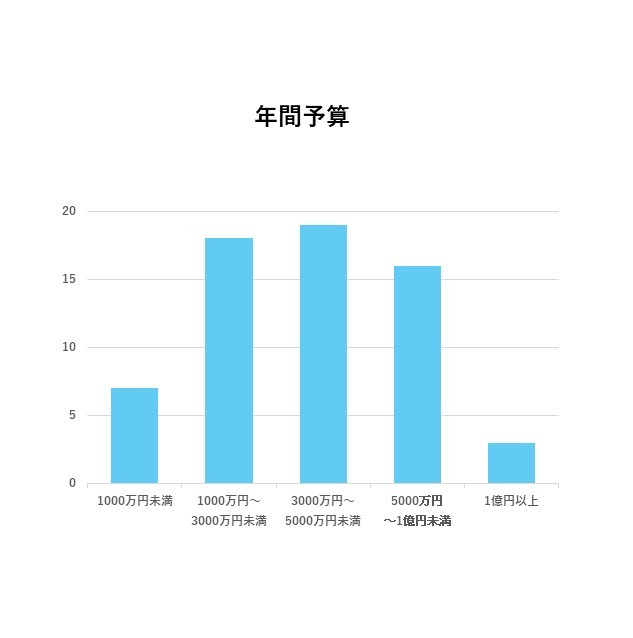

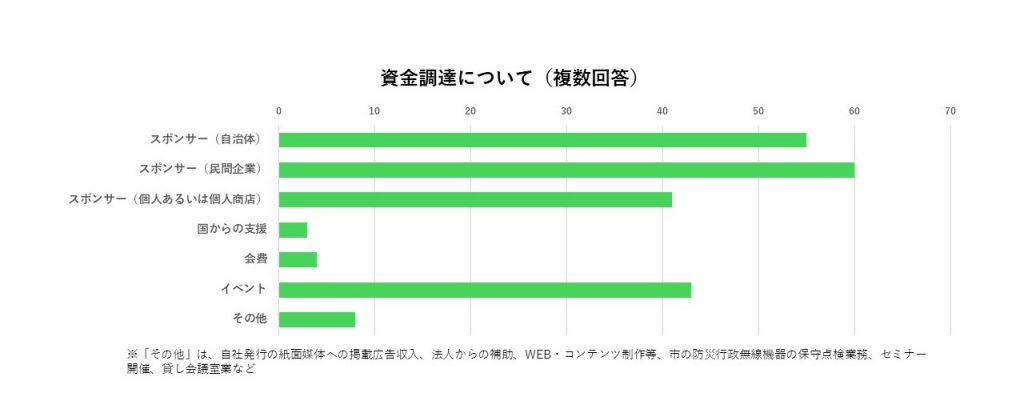

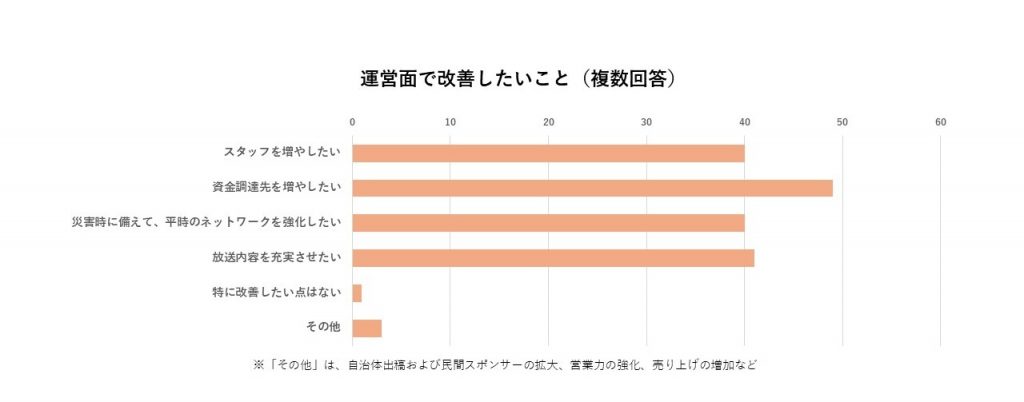

生命保険会社と共同でマネーセミナーを開催するなどの実績もありますので、企業の広報宣伝、プロモーション番組の制作等でも、コミュニティ放送を活用していただきたいと考えています。それぞれ収益構造が異なるため、ひとつの方向性を見いだすことはできませんが、地域の特性、市民や地場の企業などとの密接な関係を生かし、放送収益以外に事業の柱を持つことも必要です。

例えば、FMおだわらでは、まちづくりやイベント、観光事業、環境事業など地元をよく知るからこそできる、地域に密着したまちづくりのプロデュースやプロモーション活動も行なっています。

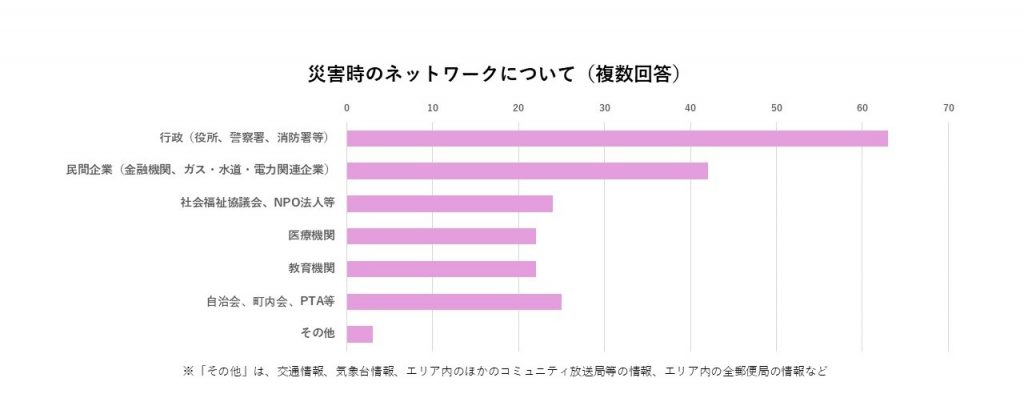

災害時対応も含め、運営するうえで最も大切なのは「つながり」です。日ごろからさまざまな組織と防災連携を結ぶなど、常に情報が入ってくる仕組みを構築することが大切です。

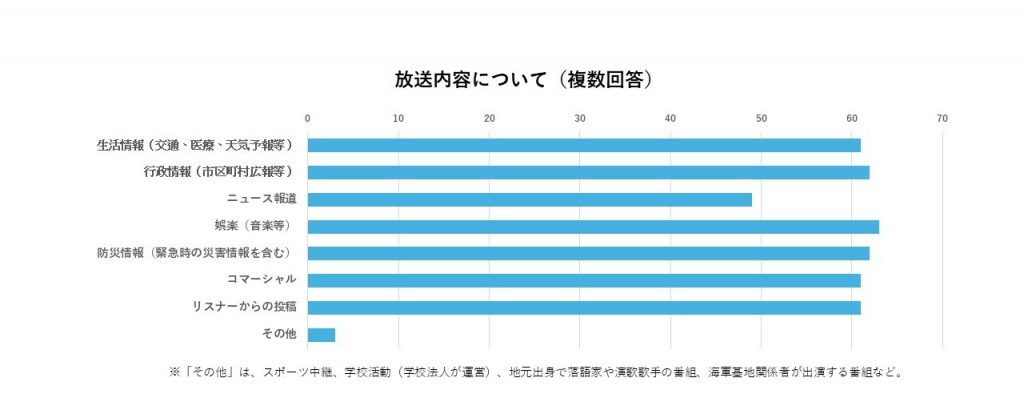

一方で課題のひとつとして、増加する外国人観光客への情報提供があります。インバウンド需要の高まりもあり、全国各地共通です。FMおだわらの放送対象地域には箱根も含まれており、その対応は急務です。

圏域の行政機関との連携を強化し、対策を講じる必要があると実感しています。

さらにコミュニティ放送には、住民が信頼できる情報を発信する使命があります。SNSから寄せられる情報は貴重ですが、中には偽情報も含まれています。FMおだわらでは、「Spectee Pro」というサービスを導入して、デマ情報をはじいています。もちろん、私を含めスタッフが現場に出向き、実際に目で確かめて報道することもあります。

日常でも、困った時、いざという時にも「聴いていただける」情報をお届けすること。地域のハブとして、存在価値を高めていく努力を続けてまいります。

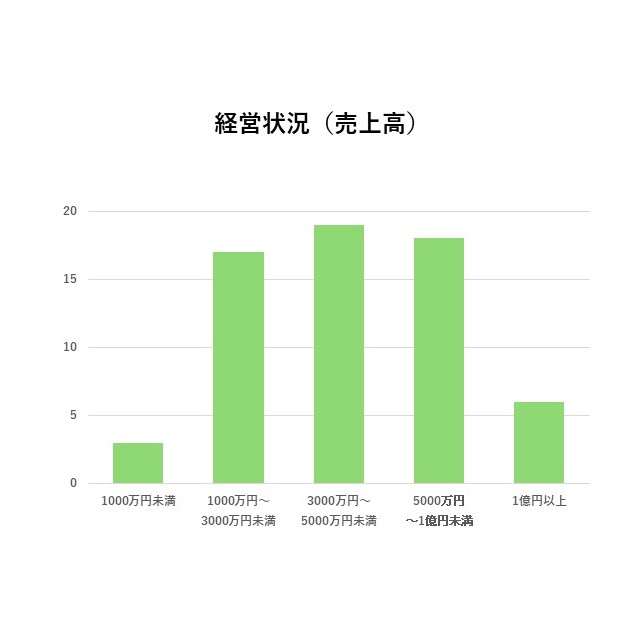

| <コミュニティ放送に関するアンケート調査(概要)> 調査協力:一般社団法人日本コミュニティ放送協会(JCBA) 調査期間: 2024年10月21日(月)~ 11月1日(金) 回答方式: WEB入力 調査対象: 一般社団法人日本コミュニティ放送協会会員(249社) 回答数: 63社(回答率25.3%) |

コミュニティ放送局からのメッセージ

| コミュニティ放送が地域や市民に果たす役割について |

|

| 実施している事業や取り組みについて |

|

-1.jpg)