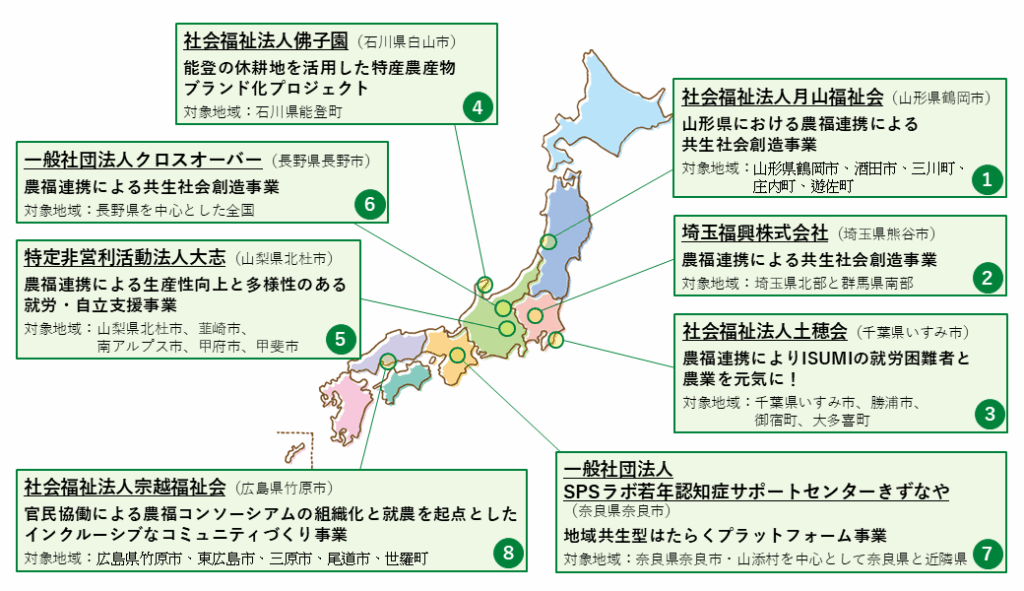

事業内容/実行団体の紹介

全国の仲間とともに、農業を器に誰もが活躍できる共生社会を創造します。本事業でともに事業を行なう8つの実行団体を紹介します。

①社会福祉法人月山福祉会(山形県鶴岡市)

私たちは畜産も行なう認定農業者で畑約4ha弱を耕す自己完結型·農畜産部門も営んでいます。何らかの働きづらさを抱えている人たちを農業就労に導く「生活困窮者就労準備事業」を市から受託して2年目です。加えて本事業にも挑戦することになりました。厚労大臣許可「無料職業相談所」を4月1日より開設しており、目的が重なるこれら2つの事業をより円滑に遂行してまいります。

活動地域:山形県鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町、遊佐町

②埼玉福興株式会社(埼玉県熊谷市)

働きづらさを抱えている人たちとの交流、さまざまな業種・行政・各種団体などと世代や立場を超える対話や各種相談が広がる場を新設するカフェテリアで生み出していきます。地域での農福連携での就労や新たなプロジェクトを展開し、さらにカフェ自体を地域の農業者の野菜を扱う新たな仕事場として機能させることで、働くことを中心とした地域に開かれた農業と福祉の場を創出していきます。

活動地域:埼玉県北部と群馬県南部(赤城おろし経済圏)

③社会福祉法人土穂会(千葉県いすみ市)

「農福連携によりISUMIの就労困難者と農業を元気に!」土穂会ピア宮敷は2000年、いすみ市で開所し、地域連携等が評価され2022年ノウフクアワードフレッシュ賞を受賞しました。「働きづらさのある人たちの訓練所を作りたい」という思いから、地域に暮らす人たちが互いに助け合いながら個々の力を発揮し、地域発展に貢献できるように楽しく取り組んでまいります!

活動地域:千葉県いすみ市、勝浦市、御宿町、大多喜町

④社会福祉法人佛子園(石川県白山市)

本プロジェクトは、能登町にある佛子園の施設「日本海倶楽部 ザ・ファーム」が中心となりながら、耕作放棄地を活用して地域社会の活性化を行ない、2024年能登半島地震からのなりわい復興も目指していきます。障がい者や引きこもりの方々が農業に参加し、地元企業と連携して地域産品の価値を高めることで、経済的自立と持続可能な発展を推進してまいります。

活動地域:石川県能登町

⑤特定非営利活動法人大志(山梨県北杜市)

団体名の「大志」は、ウィリアム・スミス・クラーク博士の「Boys, be ambitious. Like this old man.」より着想し、2021年に設立。「誰しもが挑戦の機会を与えられ、誰しもが輝ける社会づくり」を活動理念とし、自然環境の保全、小さな農家の出荷機会の創出、福祉利用者の雇用創出を行なっています。環境保全・農福連携・共同出荷の三方よしの実現に向けて活動してまいります。

活動地域:山梨県北杜市、韮崎市、南アルプス市、甲府市、甲斐市

⑥一般社団法人クロスオーバー(長野県長野市)

当法人は農福に関する実績を持つ3団体の有志が2023年11月20日に設立。目指すは農福連携の拡大で、農業+企業、障がい者+触法者+引きこもり+高齢者で、異業種が福祉を中心に協力し、地域内の連携を密にする仕組みをつくります。小さなコンソーシアムですが、長野県の名産を生かし、県内外のネットワークを駆使して小さな巨人を目指します。

活動地域:長野県を中心とした全国

⑦一般社団法人SPSラボ若年認知症サポートセンターきずなや(奈良県奈良市)

当法人は若年認知症等制度対象外となっている地域課題解決を目的に2009年から活動を行なっており、現在は国・自治体への要望・提言を担っています。実践として、農福連携における就労体験の場づくり等を中心に活動しています。若年性認知症をはじめとした活躍の場所がない人たちを働き手として農家につなぎ、地域の課題を解決していきます。

活動地域:奈良県奈良市・山添村を中心とした近隣県

⑧社会福祉法人宗越福祉会(広島県竹原市)

当法人は企業との協業による商工農福連携で生活困窮者の自立支援を行ないながら、地域で生きづらさを抱える人が安心して支援を受けることができる体制構築を目指しています。本事業では、農福連携を通じ、市域を超えたネットワークを構築し、地域で生きづらさを抱える人たちが生き生きと働ける環境づくりや、農福を起点に生産、加工、流通、消費が循環する持続可能な地域循環型の地域共生社会の実現を目指します。

活動地域:広島県竹原市、東広島市、三原市、尾道市、世羅町

お問い合わせ

公益社団法人日本フィランソロピー協会

担当:石川 紗織(いしかわ さおり)