2021.08.16

第30回/固定観念から解放される「アナザー・イベント」

前回のブログ の最後に、「多様性を、もう少し広く自由に捉えられるようになれば、もっと楽しめることがあるように思う」と書いた。今回は、その実例をご紹介したい。

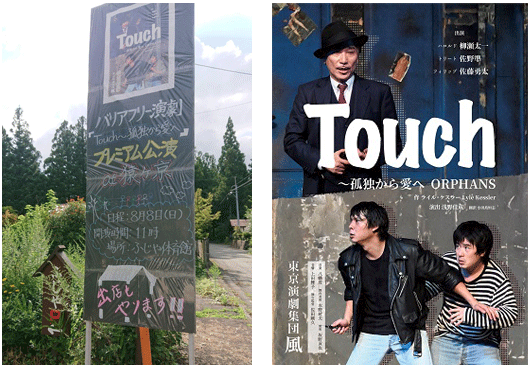

先日、東京演劇集団風(かぜ)のバリアフリー演劇「Touch」の通し稽古を観せてもらう機会を得た。同劇団が持つ、群馬県月夜野にあるアトリエ近くの村の旅館の体育館で開催された。従来のイベントでのバリアフリーと言えば、車いす対応の座席、手話や字幕、音声ガイドなどの情報保障を言う。しかし、「風」のバリアフリーとは、それに加えて、それを超えるもの。即ち、舞台と客席のバリアをなくすこと。たとえば、知的障がいや発達障がいのある人が、舞台を見ていて、乗ってきて踊りだしたり、舞台に上がってきたりすることも想定される。その際、役者は、ひるんだり戸惑うことなく、観客と共に創り出す“アナザーな芝居”をバリアフリー演劇と言っている。

これまで、福祉関係者、演劇人が共に議論を重ねながら作り上げてきたそうだ。「Touch」は、原題を「ORPHANS(孤児)」という。孤児の兄弟が、不思議な大人に出会い、励まされ、勇気づけられながら孤独から抜け出し、成長していく物語である。登場人物は、兄弟と、ハロルドという男性の3人。のはずが、もう一人女性がいるのだ。どうも手話通訳者らしいのだが、舞台上で、登場人物の動きや会話に呼応するように動いている。こういう手話通訳者の動きを「舞台手話」というそうだ。

役者は、手話通訳者はいないものとして芝居をする。あるいは、その状態も含めてそれに心奪われたり、動揺せずに芝居をする。これは、障がい者が舞台に上がってきたときも同じというわけだ。舞台と観客席のバリアをなくす、とはそういうことなのかと、違和感を覚えながらも少し理解する。

これから、盲学校や聾学校、特別支援学校などでも公演が決まっているそうだ。それもいいけれど、実は、健常者と言われている一般の人向けのものではないかと思う。目からうろこの、「誰も取り残さない」を実証する、そして心震える芝居であった。

もう一つのイベントは、六本木の森美術館で開催している「アナザーエナジー展:挑戦しつづける力―世界の女性アーティスト16人」という展覧会。16人は、72歳から106歳の女性作家たち。若者のエネルギーとは一味違う、戦争や差別など、苦難な時代を生き抜いてきた人の鋭さと柔軟さ、そして、それを内在しつつ、いろいろな垢や情念をそぎ落としたようなシンプルで、それでいて深い眼差しと沈殿もある力強い作品たち。日本の前衛美術家の一人1932年生まれの三島喜美代さんの言葉もかっこよかった。「ゴミを陶器で表現する」三島さんだが、「命がけで遊ぶ」ことが身上らしい。魅せられた。世代による画一化は結構根強いが、年輪を重ねてこそ、同時にその相剋を超えて。機関誌の次号(2021年10月号) は「アール・ブリュット」をテーマに企画している。それもご期待いただきたいが、彼女たちの作品展、是非観て、エネルギーを感じていただきたい。

コロナ禍で、アナザー・バケーションを送っている方々も多いと思うが、それも新たな時代の幕開けにしたいものだ。